理学療法の知識と基礎 病院・クリニック・介護施設の勤務を経て辿りついた思いです.

腰椎椎間板ヘルニア病態とリハビリ③

|

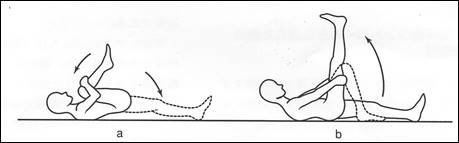

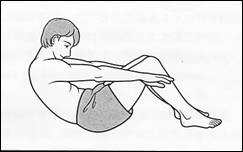

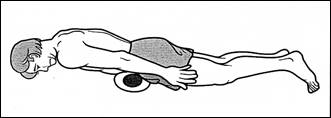

【リハビリ手段】 ①体操療法 <急性期の体操療法> この方法はMcKenzieによって考案されたものであり、椎間板ヘルニアの主に急性期に疼痛軽減を目的としてなされる体操療法である。この療法の基盤となるのが、疼痛の「中心化」と呼ばれる現象である。この現象は、1956年McKenzieが初めて観察したもので、下腿末梢まで伸びる放散痛が徐々に体幹の近位・中心部まで上行し、ついには下肢痛が消失するものである。McKenzieは、患者に前屈および後屈の2種類の運動を繰り返し行わせ、この現象が観察される方向の運動を処方することにより椎間板ヘルニアの治療が可能であることを報告した。特に、腰椎の後屈を繰り返し行わせるextension exerciseは、椎間板ヘルニアを含む椎間板性疼痛に有効であるとした。その効果発現機序は当初、後屈により髄核が前方に移動するためであるとされていたが、近年の研究により神経根の緊張が和らぐためであると考えられている。 McKenzieのextension exercise a:屈曲体操 b:伸展体操 <急性期疼痛コントロールがなされた後の体操療法> いったん、椎間板ヘルニアにより腰・下肢痛を呈した患者では、繰り返す腰椎の運動および負荷により容易に症状の増悪や再燃をきたす。従って、この時期における体操療法の目的は、ヘルニアを生じた椎間板への繰り返し損傷を避けるために、腰椎への荷重を静的および動的にコントロールし得る十分な手段を獲得することにある。 1. ストレッチング 軟部組織の柔軟性と関節可動域の向上を目的として、筋力増強訓練に先立ちなされるべき訓練である。ストレッチングは、解剖学的および生体力学的に正しい各椎間の動きを獲得し、椎間全体の可動域を改善させるために重要である。柔軟性の向上は、椎間のみならず骨盤や下肢においても重要な問題である。なぜなら、体幹の運動は腰椎だけでなく、骨盤および下肢との密接な連携(腰椎骨盤リズム)によって行われるからである。 自動的ストレッチング a:腸腰筋、腰背筋、大腿筋のストレッチング。両膝を立てた仰臥位から片方の下肢をもち、息を吐きながらゆっくり膝を胸に近づける。 b:ハムストリングスのストレッチング。片足をもった姿勢から、息を吐きながら膝をゆっくりと伸ばす。 2. Stabilization program 腰椎は、本来大きな負荷が常時加わる部位であり、かつ頻回に動く部位でもある。従って、腰椎椎間板は常に過大なストレスにさらされている。ヘルニアの生じているレベルの椎間板ではすでに損傷が生じており、繰り返される負荷はさらにヘルニアの程度を増悪させる。従って、これを克服し、損傷椎間板の修復を促すためにStabilization programが処方される。以下にStabilization programの代表的なものを載せる。 1)等尺性腹筋強化訓練 腹筋の収縮は椎間に加わる剪断応力を軽減する。このメカニズムの観点から、腹筋強化は重要である。まず、患者に仰臥位を取らせる。この時、膝および股関節を屈曲させることにより、骨盤は後傾し、腰椎前彎を減少させることが可能となる。次に、この安静肢位から体幹を徐々に挙上させ、約45°の位置でその姿勢を5秒間保持させる。その後、再び体幹を床上まで戻す。この一連の運動を1セットとし、患者の状態に応じて回数を処方する。 腹筋力が弱く、体幹の挙上が困難な者には、可能な限り挙上の努力をさせることによっても訓練の効果は得られる。訓練時に頸椎を最大屈曲位とし、体幹の挙上と同時に大殿筋を収縮させることにより、最大の体幹筋活動が得られ、訓練効果が最も高くなる。 体幹の挙上角度を強くすることは、まったく不必要であり、同一姿勢を保持させることが大事である。 等尺性腹筋強化訓練 2)等尺性背筋強化訓練 患者を腹臥位にさせる。この時、腰椎前彎を減少させることを目的に、下腹部に枕などを置き、骨盤の後傾を図る。この際に、枕が大きすぎる場合、過度の腰椎屈曲を強いられ、椎間板内圧が亢進する恐れがある。適当なサイズの枕で十分である。この位置から、体幹を約30㎝徐々に挙上させ、その位置を保持させる。約5秒間保持後、再び安静腹臥位に戻す。挙上の高さ、回数などは患者の状態に応じて適宜変更する。頸椎は最大屈曲位とし、大殿筋の同時収縮を行わせる。

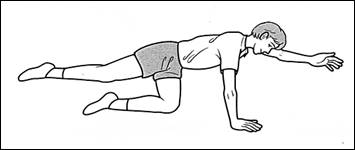

等尺性背筋強化訓練 3)非対称性四つ這い上下肢挙上訓練 患者を四つ這いにし、対側の上肢と下肢を交互に挙上させる方法であり、腹・背筋、殿筋の筋力強化を目的としたものである。比較的負荷が少なく、筋力の弱い者、疼痛のコントロールが完全でない者にも実施可能である。

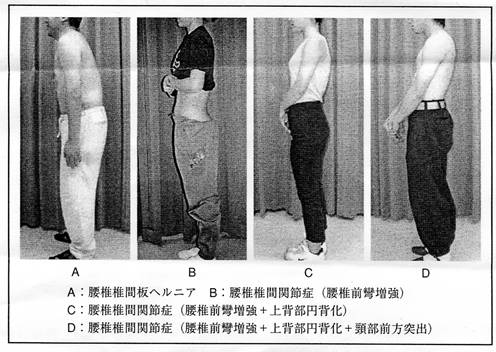

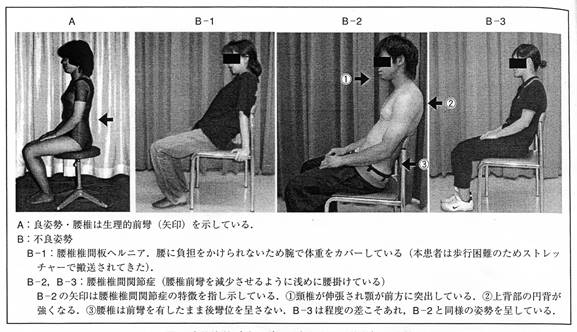

非対称性四つ這い上下肢挙上訓練 四つ這いの状態で、一側の上肢、対側の下肢を挙上させる。この訓 練は、比較的負荷の少ない方法であるが、さらに少なくするためには、 上肢または下肢のいずれかを単独で挙上させてもよい。 3. Aerobic exercise 前述したストレッチングやStabilization programを十分に行った患者では、社会・職場復帰をより容易に行うために、歩行(Walking)、徐々に自転車や水泳などの種目に発展して行っていく。また、柔軟性の改善や筋力増強が得られないまま、心循環器系への訓練を行うことは避けるべきである。 ③生活指導 1)ひねり動作の禁止 2)負荷の少ない姿勢の習慣化 3)軽い全身運動 4)服薬指導 5)環境や全身性のrisk factorへの対処 6)家庭でできる簡単な腰痛対策(ぶら下がり、温熱、アイスマッサージ) 7)運動の原則を守った運動の習慣化(腹筋・背筋増強、ハムストレッチ、不安定板バランス訓練、ジョギングなど) 8)QOLを考慮し、相対的にも腰椎負荷の少ない生活の習慣化 これらを患者の状態などに応じて、指導して行く。(文献5より) 【関連疾患】 <類似疾患と鑑別法> 自覚症状と経過が特徴的で、SLRテストなどの神経根緊張徴候が顕著であれば、椎間板ヘルニアと診断してまず問題ない。以下の疾患が鑑別対称疾患となる。 ①馬尾腫瘍、②腰部脊柱管狭窄(変形性脊椎症、脊椎分離症・すべり症、変形性すべり症など)、③脊椎の破壊性病変(脊椎炎、転移性脊椎腫瘍、稀に原発性腫瘍)、④骨盤部疾患(変形性股関節症、骨盤輪不安定症、骨盤腫瘍など)。 腰部脊柱管狭窄に椎間板ヘルニアが合併していることが稀でない。高齢者の椎間板ヘルニアではSLRテストが必ずしも陽性を呈さない。MRIが最も鑑別に有用である。 また、鑑別しにくいものとして腰椎椎間関節症がある。これを腰椎椎間板ヘルニアと鑑別するには、疾患特有の姿勢で見分けることができる。 腰椎椎間板ヘルニアであれば、のように腰椎の前彎が保持できず、屈曲位を呈する。これは、ヘルニア腫瘤の後方への圧が高まるために、それを緩和しようと前屈位となるが、椎間板内圧は前屈位の方が高まるため、時間とともに症状が増悪し、増悪した症状を緩和するために腰椎はより後彎を呈するようになり、ついには上体を起こせなくなる。 これとは逆に腰椎椎間関節症では腰椎はhyperlordosisを呈する。腰椎椎間関節症は進行するに従って、脊椎のアライメントを整えるために上背部が円背傾向を呈するようになり、頸部が前方に突出するようになる。

腰椎椎間板ヘルニアと腰椎椎間関節症の立位姿勢の比較

座位姿勢(それぞれが楽とされる姿勢)の比較

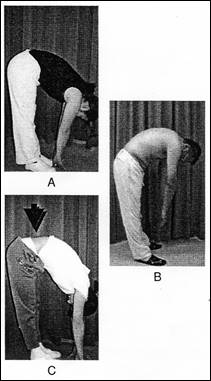

体幹屈曲(指床間距離測定時)の腰椎可動性の比較 A:健常者の腰椎の動き、B:腰椎椎間板ヘルニアで、疼痛により屈曲困難、C:腰椎椎間関節症で、腰椎の可動性がなく後彎位を呈さない(矢印)が指床間距離は0㎝。

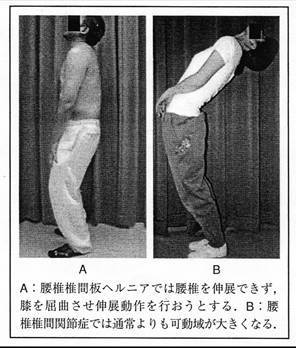

腰椎椎間板ヘルニアと腰椎椎間関節症の腰椎伸展動作の比較 |